연산

Summation✔

Summation

Summation 은 수열

-

수열은 숫자, 함수, 벡터, 행렬, 다항식 등 임의의 타입의 수학적 대상들로 구성 될 수 있다.

-

무한수열의 Summation 을 series 라고 한다.

-

쉽게 말해 Summation 은 다음과 같다.

-

예시

-

만약 index 와 하계, 상계를 일일이 표기하지 않아도 될 정도로 맥락이 명확하다면 다음과 같이 생략을 하기도 한다.

임의의 논리 조건이 필요하다면 Summation 의 표기법을 일반화시켜서 조건을 충족하는 모든 수열의 덧셈을 표현할 수도 있다.

-

예시

다음은 특정 범위 내의

다음은 집합

-

Summation 의 index 를 다음과 같이 일반화할 수도 있다.

이러한 표기법들은

Properties of Summation✔

Distributivity (1)

- 증명

Commutativity and Associativity (1)

- 증명

Commutativity and Associativity (2)

- 증명

Commutativity and Associativity (3)

- 증명

Distributivity (2)

- 증명

Distributivity (3)

- 증명

Powers and logarithm of arithmetic progression✔

등차수열의 합(Sum of arithmetic progression)

자연수

- 증명

홀수의 합(Sum of odd natural numbers)

자연수

- 증명

짝수의 합(Sum of even natural numbers)

자연수

- 증명

제곱수의 합(Sum of squares)

자연수

- 증명

Nicomachus's theorem

자연수

- 증명

Faulhaber's formula

- 증명

Summation index in exponents✔

등비수열의 합(sum of a geometric progression) (1)

자연수

- 증명

등비수열의 합(sum of a geometric progression) (2)

자연수

- 증명

산술기하수열의 합(sum of an arithmetico-geometric sequence)

- 증명

Multiplication✔

곱셈(Multiplication)

덧셈의 반복이다.

-

곱셈은 덧셈

-

곱셈(Multiplication) 의 결과를 product 라 한다.

수열의 곱셈(Product of a sequence)

수열

-

수열은 숫자, 함수, 벡터, 행렬, 다항식 등 임의의 타입의 수학적 대상들로 구성 될 수 있다.

-

예시

Properties of Multiplication✔

Properties of Multiplication

실수체 또는 복소수체에서 곱셈에 대하여 다음이 성립한다.

-

-

-

-

-

-

-

Associativity and Commutativity (1)

- 증명

Associativity and Commutativity (2)

- 증명

- 증명

Exponentiation✔

Integer Exponent✔

정수 제곱(integer exponent)

Rational Exponent✔

유리수 제곱(rational exponent)

-

-

Natural Exponential Function✔

자연지수함수(natural exponential function)

자연지수함수

-

이항정리에 의하여 이 무한급수는 다음과 같다.

자연지수함수의 성질 (1)

자연지수함수

-

-

-

-

-

-

이 정리에 의하여

-

증명

오일러의 수(Euler's number)

자연지수함수

-

다음과 같이 정의된 것과 동치이다.

-

자연지수함수의 성질 (2)

자연지수함수

-

-

-

-

-

-

-

-

1) 에 의하여

7) 로 실수 지수 함수를 정의할 수 있다.

-

증명

Real Exponent✔

정의 8.4.2 실수 제곱(real exponent)

-

이 정의에 의하여

-

코시 수열을 통하여 유리수로 실수를 얻어내는 다음과 같은 방식으로도 실수 제곱을 정의할 수 있다.

가령

축소구간성질에 의하여 극한 구간의 길이는

Complex Exponents✔

복소수 제곱(complex exponents)

-

복소수 제곱은 자연 지수 함수에 의하여 정의된 실수 제곱을 단지 복소수로 바꾸어 정의한 것이다.

-

오일러 공식에 의하여 다음이 성립한다.

Euler's Formula✔

오일러 공식(euler's formula)

-

증명

자연지수함수의 정의와 사인/코사인 함수의 멱급수 전개에 의하여 이 증명이 성립한다.

복소수

-

증명

복소수의 극형식과 오일러 공식에 의하여 증명된다. ■

Most Beautiful Theorem in Mathematics✔

오일러 항등식(Euler's identity)

-

수학에서 가장 아름다운 정리라고 알려져있다.

-

다음과 같이 쓰면 수학의 최중요 다섯 원소

-

증명

오일러 공식에

Trigonometry✔

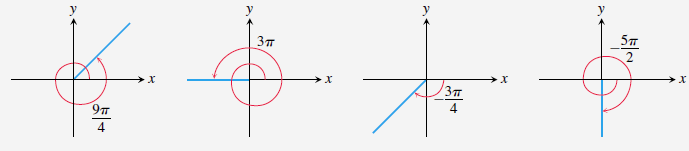

Radian✔

라디안(호도법, radian)

주어진 각에 대하여 각의 꼭짓점을 중심으로 하고 반지름

-

주의해야 할 점은

-

-

라디안의 장점은 길이와 길이의 비율로 정의되어 길이라는 단위가 사라져서 무차원 단위가 된다는 것이다. 즉, 라디안은 단위를 생략할 수 있는 순수한 수이다. 따라서 수학에서 각을 표현할 때 라디안을 널리 사용한다.

-

예시

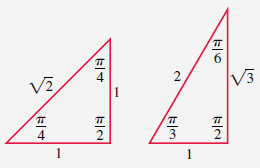

Trigonometric Ratio✔

밑변(adjacent), 높이(opposite), 빗변(hypotenuse)

직각삼각형의 직각이 아닌 각

-

-

-

-

다음 그림은 직각삼각형의 밑변, 빗변, 높이를 보여준다.

삼각비(trigonometric ratio)

삼각비는 직각삼각형의 두 변의 길이의 비율로써 직각삼각형의 직각이 아닌 각

-

빗변에 대한 높이의 비율을 사인(sine)

-

빗변에 대한 밑변의 비율을 코사인(cosine)

-

밑변에 대한 높이의 비율을 탄젠트(tangent)

-

높이에 대한 빗변의 비율을 코시컨트(cosecant)

-

밑변에 대한 빗변의 비율을 시컨트(secant)

-

높이에 대한 밑변의 비율을 코탄젠트(cotangent)

-

삼각법은 이를 통하여 각도만으로 변의 길이를 비교 할 수 있었기에 고대로부터 개발되었다.

-

삼각비의 정의역은

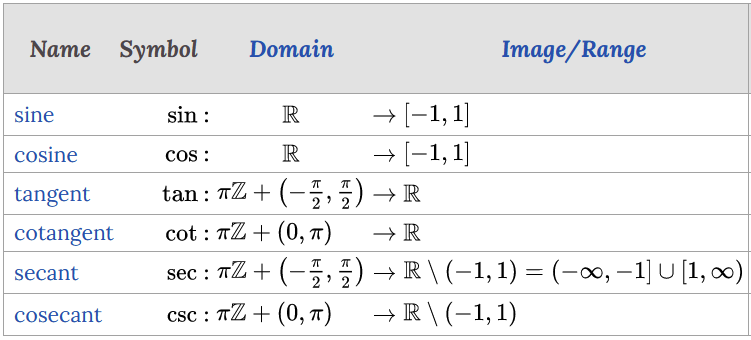

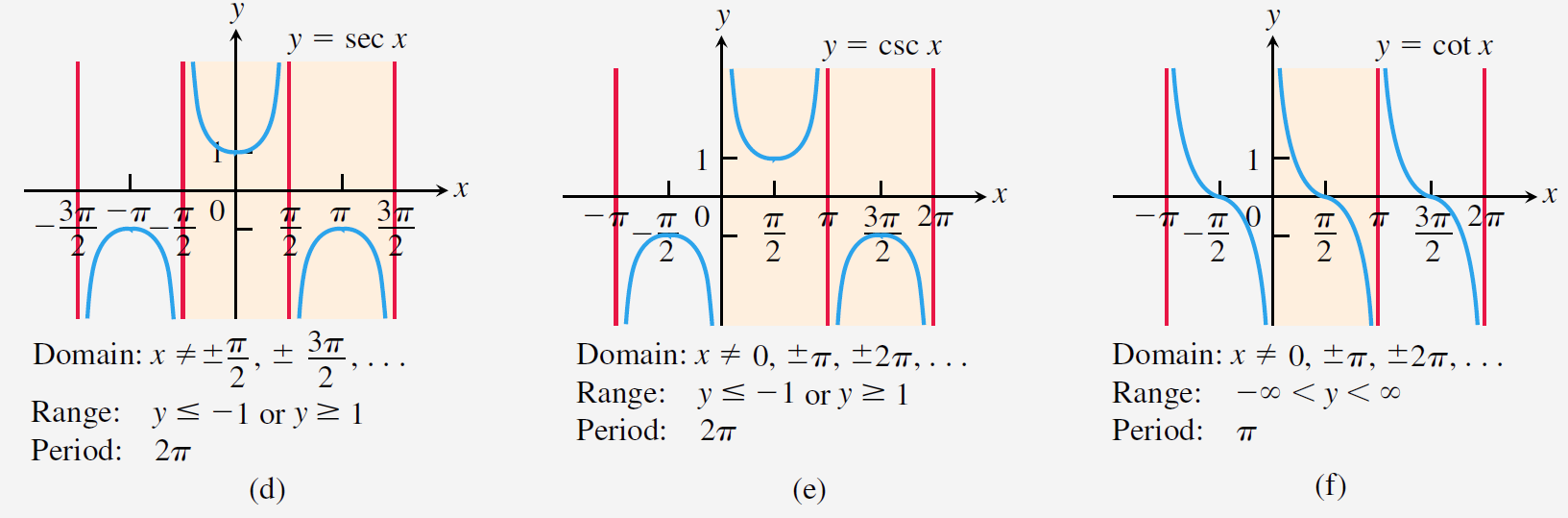

Trigonometric Functions✔

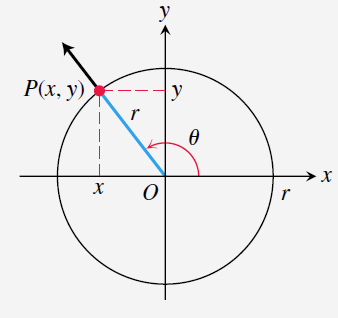

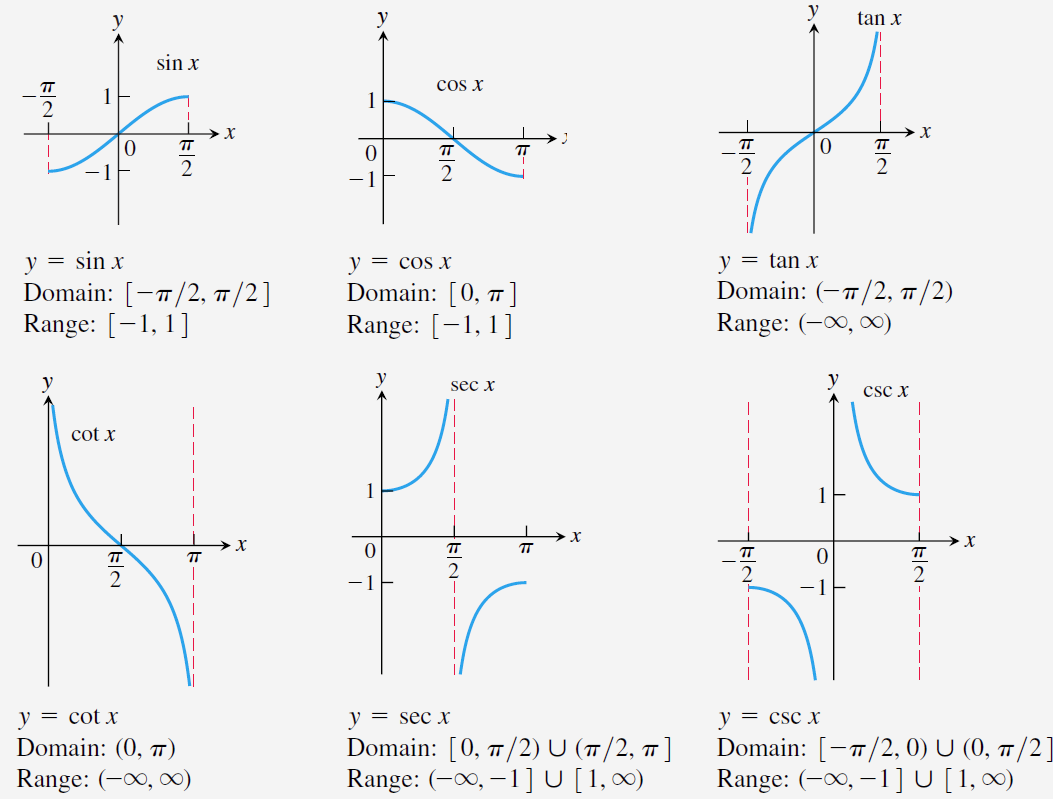

삼각함수(trigonometric functions)

-

사인함수를

-

코사인함수를

-

탄젠트함수를

-

코시컨트함수를

-

시컨트함수를

-

코탄젠트함수를

-

다음 표는 삼각함수의 정의역과 치역을 보여준다.

-

다음 그림은 단위원의 좌표

와 같이 유도된다.

-

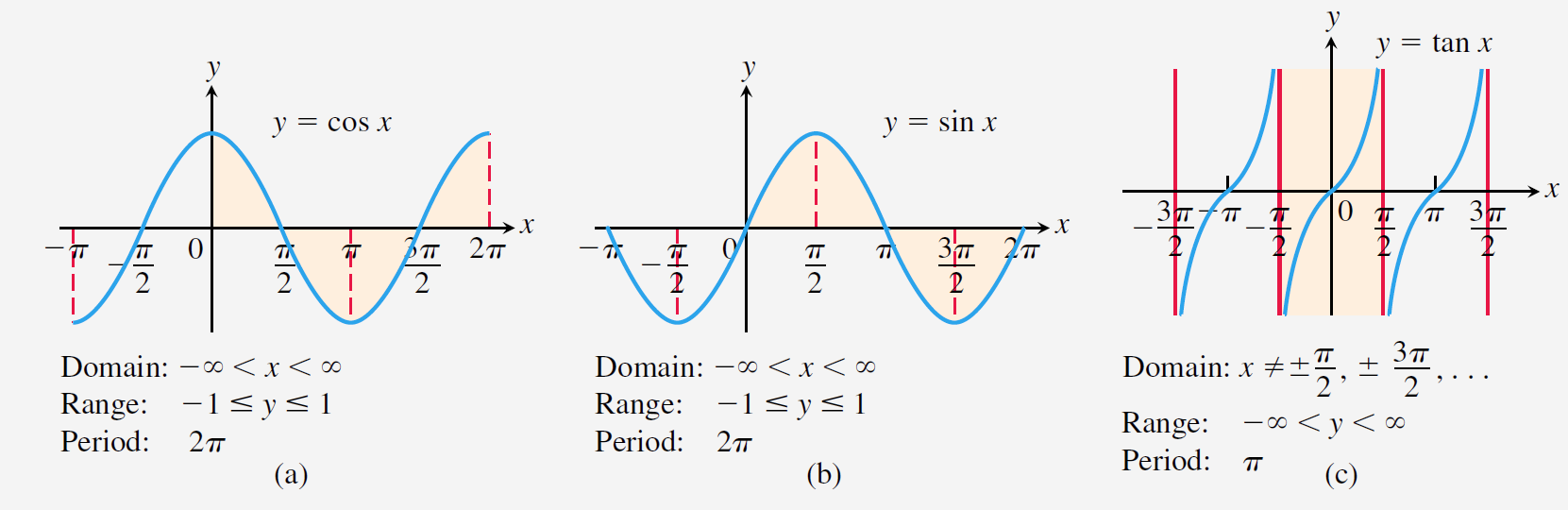

다음 그림은

-

다음 그림은

코시컨트 함수

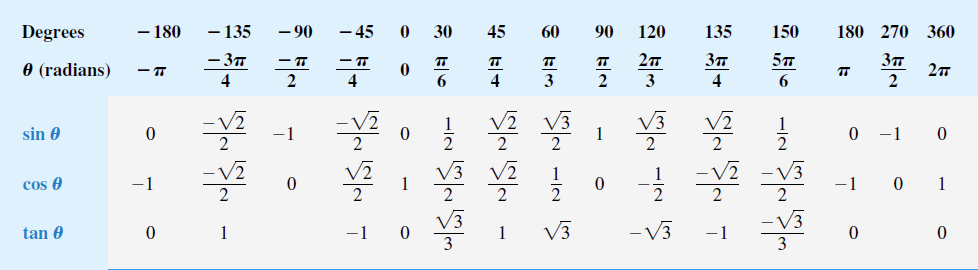

삼각함수의 특수각

직각삼각형의 성질에 의하여 특정한 각에서 삼각함수의 정확한 값을 알 수 있다.

-

탄젠트 함수

-

증명

피타고라스의 정리에 의하여 직각삼각형이 다음과 같은 특정한 각을 이루면 변들이 특수한 비율을 갖는다.

나머지 값들은 삼각함수의 정의에 의하여 자명하다. ■

Properties of Trigonometric Functions✔

주기함수(periodic function)

함수

삼각함수의 주기(periods of trigonometric functions)

-

증명

삼각함수 그래프를 적절히 이동시켜보면 바로 알 수 있다. ■

Even/Odd Function✔

홀함수(기함수, odd function), 짝함수(우함수, even function)

함수

-

-

-

홀함수는 원점에 대한 대칭 함수이고, 짝함수는

-

예시

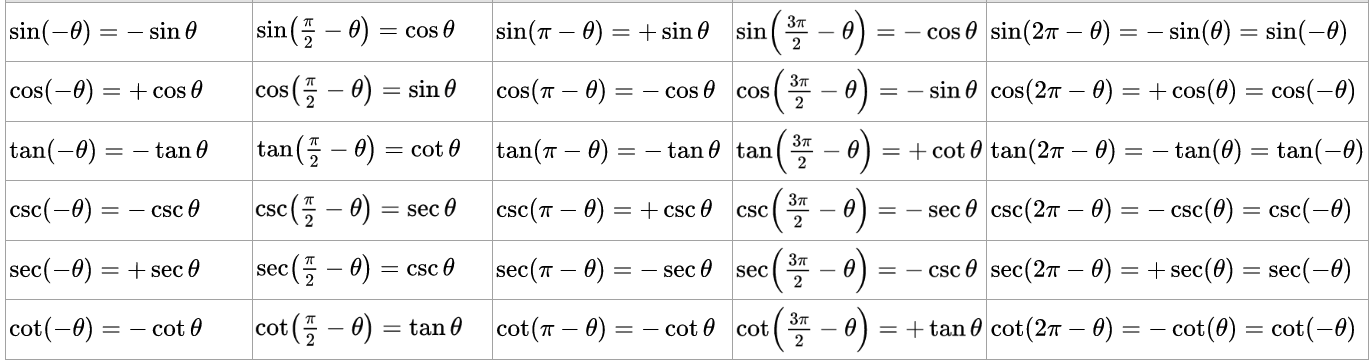

삼각함수의 홀짝성

삼각함수의 홀짝성은 다음과 같다.

-

-

-

증명

삼각함수 그래프를 적절히 원점, 또는

삼각함수의 대칭

-

증명

삼각함수의 그래프를 보면서 적절히

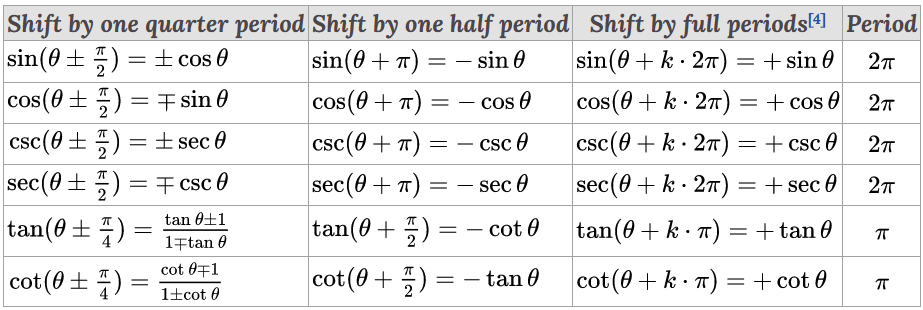

삼각함수의 주기성

-

증명

삼각함수 그래프를 적절히 이동시켜보면 바로 알 수 있다. ■

Theorem of Trigonometric Functions✔

Trigonometric Identities

삼각함수에 대하여 다음이 성립한다.

-

증명

1:

2, 3:

1) 에

삼각함수의 덧셈정리(Addition Formulas)

삼각함수에 대하여 다음이 성립한다.

-

증명

1, 2, 3, 4:

오일러 공식에 의하여 다음이 성립한다.

이 결과의 허수부에 의하여 1) 이 증명되고, 실수부에 의하여 3) 이 증명된다. 2) 는 1) 에

5, 6:

5) 는 이 증명에 의하여 증명되고, 6) 은

배각의 공식(Double-Angle Formulas)

삼각함수에 대하여 다음이 성립한다.

-

증명

1:

사인함수의 덧셈정리

2:

코사인함수 덧셈정리

3:

탄젠트함수 덧셈정리

반각의 공식(Half-Angle Formulas)

삼각함수에 대하여 다음이 성립한다.

-

증명

1:

배각의 공식으로부터

2:

배각의 공식으로부터

3:

탄젠트는 코사인 값에 대한 사인 값의 비이므로 다음이 성립한다.

코사인 법칙(Law of Cosines)

삼각형

-

증명

3:

다음 그림처럼 삼각형

다음 그림은 코사인의 정의에 의하여

같은 원리로 다음을 얻는다.

이를 기반으로 다음이 성립한다.

이것을 다음과 같이 정리하여 코사인 법칙을 얻는다.

1, 2:

3) 을 증명했듯이 1), 2)도 같은 논리로 증명할 수 있다. ■

사인법칙(Law of Sines)

삼각형

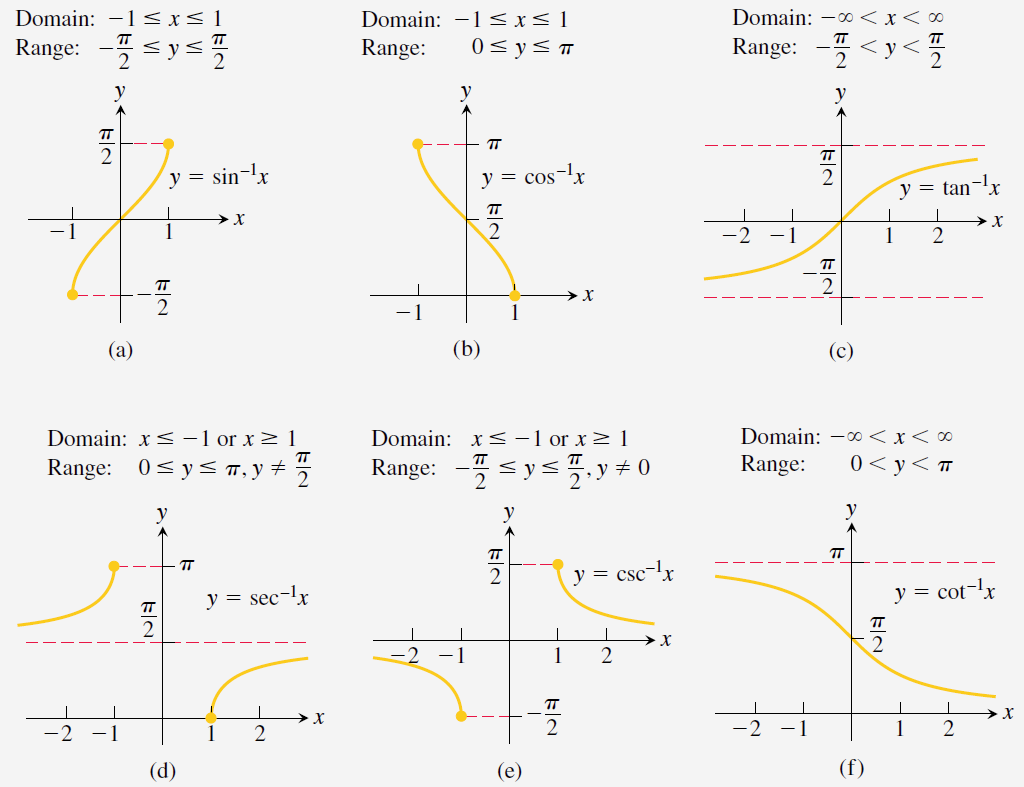

Inverse Trigonometric Functions✔

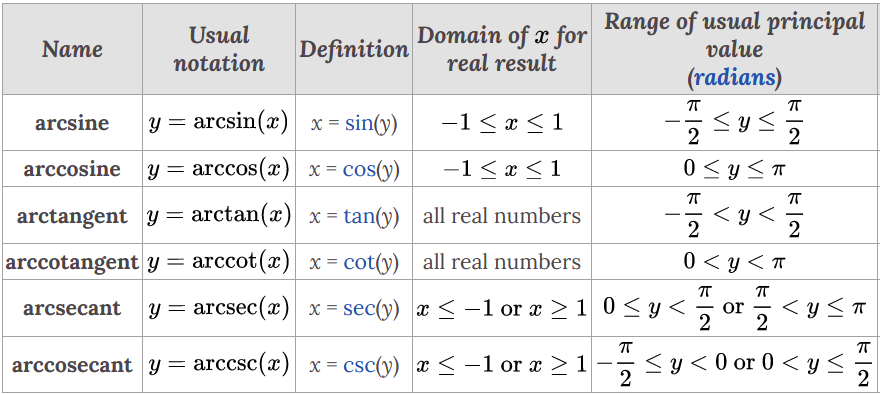

삼각함수의 역함수(inverse trigonometric functions)

정의역이 제한되어 전단사 함수가 된 삼각함수의 역함수를 다음과 같이 정의한다.

-

삼각함수는 전단사가 아니므로 역함수를 갖지 않는다. 그러나 다음과 같이 정의역을 제한하면 전단사가 되고, 역함수를 갖게 된다.

이것을 통하여 삼각함수의 역함수가 다음과 같이 정의된다.

Hyperbolic Functions✔

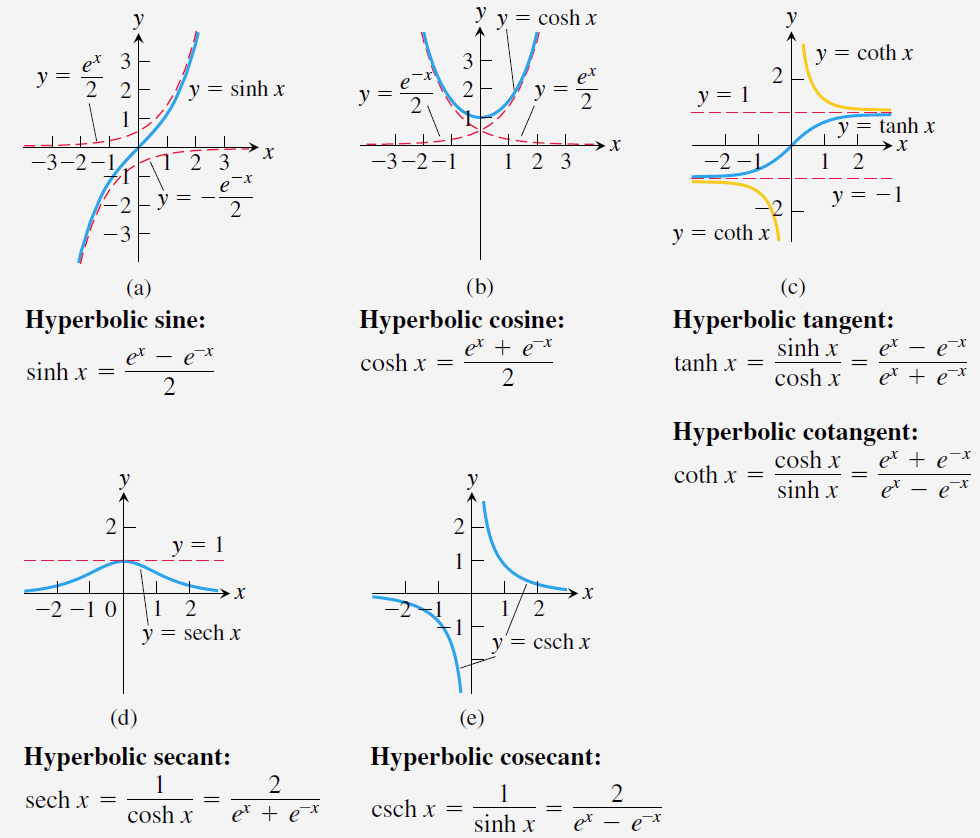

쌍곡선 함수(hyperbolic functions)

쌍곡선 함수를 다음과 같이 정의한다.

-

Hyperbolic sine:

-

Hyperbolic cosine:

-

Hyperbolic tangent:

-

Hyperbolic cosecant:

-

Hyperbolic secant:

-

Hyperbolic cotangent:

-

삼각함수를 단위원으로 정의했듯이, 쌍곡함수는 쌍곡선으로 정의한다. 삼각함수와 쌍곡함수는 매우 유사한 성질을 가지지만, 쌍곡함수는 주기함수가 아니다.

단위원

단위 쌍곡선

-

쌍곡함수는 다음과 같은 그래프를 갖는다.

Theorems of hyperbolic functions✔

Identities for hyperbolic functions

쌍곡함수에 대하여 다음이 성립한다.

- 증명