Determinants

Contents

- Determinants of 2 × 2 Matrix

- Determinants

- Determinants of Identity Matrix

- Properties of Determinant

- Redefining the Determinant

- Determinant and Rank

- Determinant and Elementary Operation

- Determinant of Upper Triangular Matrix

- Determinant of Elementary Matrix

- Determinant of Transpose

- Determinant of Submatrix

- Cramer's Rule

- n-dimensional volume of parallelepiped

- Determinant of Similar Matrices

Determinants of 2 × 2 Matrix✔

Properties of Determinants of 2 × 2 Matrix✔

함수

-

증명

행렬

따라서 다음이 성립한다.

그러므로 함수

정리 4.1

함수

-

이 정리는 함수

-

증명

1:

2:

1) 과 비슷하게 증명된다. ■

정리 4.2

행렬

-

-

-

증명

이는

역으로 다음과 같은 가역행렬

정리 3.4 따름정리 에 의하여 기본연산은 행렬의 랭크를 보존한다. 이는 다음을 뜻한다.

즉,

Area of a parallelogram✔

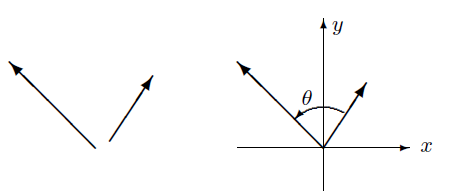

각(angle)

-

예시

다음과 그림에서 왼쪽 두 벡터가 이루는 각은 같은 크기와 방향을 가지고 시점이 원점인 두 벡터가 이루는 각이다.

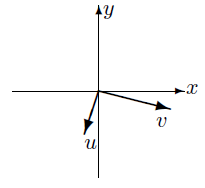

향(orientation)

-

이 정리와 정리 4.2 에 의하여 위 식의 분모는

-

- 증명

오른손 좌표계(right-handed coordinate system)

-

예시

왼손 좌표계(left-handed coordinate system)

-

예시

행렬식

- 증명

문제 4.1-11

함수

-

행렬의 한 행이 고정되어 있을 때, 나머지 행에 대하여

-

행렬

-

함수

-

기본행렬

-

행렬

-

증명

성질 1) 로부터 다음이 성립한다.

이때 성질 1), 2), 3) 으로부터 다음이 성립한다.

또한 성질 1), 2), 3) 으로부터 다음이 성립한다.

그러므로 다음을 얻는다.

그러므로

조건 2) 는

문제 4.1-12

문제 4.1-11 의 함수

-

증명

문제 4.1-11 의 증명에 의하여 증명이 끝난다.

- 증명

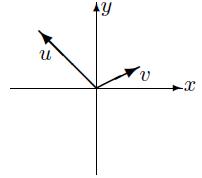

평행사변형(parallelogram)

원점을 시점으로 하는 벡터

-

-

예시

-

예시

-

다음 증명은 이 정리가

-

증명

이때

먼저 벡터

그러므로

이로써

같은 변으로 구성된 평행사변형은 선분이 되어 넓이가

이로써

이제 성질 1) 의 벡터합을 증명하자. 즉

그러므로 성질 2) 에 의하여 다음이 성립한다.

같은 논리로 다음을 증명할 수 있다.

이로써

마지막으로 성질 3) 을 증명하자.

즉,

Determinants✔

소행렬식(minor)

-

예시

여인수(cofactor)

스칼라

여인수 전개(cofactor expansion, 라플라스 전개, Laplace expansion)

- 즉,

행렬식(determinant)

행렬

-

이는 연립 일차 방정식의 풀이를 연구하다가

-

즉,

-

예시

Determinants of Identity Matrix✔

-

증명

■

Properties of Determinant✔

정리 4.3

-

이 정리는 2형 기본행연산과 행렬식 사이의 관계를 말해준다. 즉, 위 정리에서

이는 행렬

-

증명

이는

그러므로

이는

그러므로

정리 4.3 따름정리

행렬

-

증명

스칼라

정리 4.3 보조정리 1

-

행렬식은 정사각행렬의 1행에 대한 여인수 전개로 정의되었지만, 이 정리는 정사각행렬이 특정 조건을 만족할 경우 임의의 행에 대한 여인수 전개로도 행렬식을 구할 수 있다는 것을 말해준다.

-

증명

그러므로

행렬

그러므로

각

중괄호 안의 식은

그러므로

Redefining the Determinant✔

정리 4.4

-

이 정리는 행렬식을 1행에 대한 여인수 전개로 얻을 수 있을 뿐만 아니라 임의의 행에 대한 여인수 전개로 구할 수 있음을 말해준다.

또한 정리 4.8 에 의하여 임의의 열에 대한 여인수 전개로도 행렬식을 구할 수 있음을 알 수 있다.

-

증명

정리 4.3 보조정리 1 은

정리 4.4 따름정리

-

증명

정리 4.5

행렬

-

이 정리는 1형 기본행연산과 행렬식 사이의 관계를 말해준다.

-

증명

즉,

정리 4.6

행렬

-

이 정리는 3형 기본행연산과 행렬식 사이의 관계를 말해준다.

-

증명

Determinant and Rank✔

정리 4.6 따름정리

-

정리 4.2 는

-

증명

Determinant and Elementary Operation✔

기본행[열]연산과 행렬식의 관계

기본행[열]연산과

-

-

-

-

증명

정리 4.3(2형 기본행연산과 행렬식의 관계), 정리 4.5(1형 기본행연산과 행렬식의 관계), 정리 4.6(3형 기본행연산과 행렬식의 관계) 에 의하여 증명된다.

Determinant of Upper Triangular Matrix✔

문제 4.2-23

상삼각행렬

-

정사각행렬은 1형과 3형 기본행연산을 통하여 상삼각행렬이 된다. 그러므로 정사각행렬의 행렬식을 쉽게 구할 수 있다.

지금까지의 정리들은 여인수 전개를 통해 행렬식을 귀납적으로 구하는 것이 매우 번거롭기 때문에 행렬식을 효과적으로 구할 수 있도록 기본연산과 행렬식 간의 관계를 밝히기 위한 것들이었다.

그리고 이 정리는 상삼각행렬의 행렬식이 쉽게 구해질 수 있다는 것을 말해줌으로써 기본연산의 목표를 상삼각행렬을 만드는 것으로 두는 것이 좋다는 결론을 알려준다.

-

증명

-

안 좋은 증명(이렇게 증명하는 건 대각성분이

상삼각행렬

위 과정은 다음 연산을 반복한 것에 불과하다.

-

-

-

먼저

-

-

-

이를 통하여 행렬식

그러므로 다음이 성립한다.

-

-

예시

삼각행렬

-

증명

상삼각행렬일 경우 문제 4.2-23 에서 증명이 끝났다. ▲

하삼각행렬일 경우 문제 4.2-23 의 증명과정과 거의 비슷하게 증명 가능하다. ■

Determinant of Elementary Matrix✔

기본행렬의 행렬식(Determinant of Elementary Matrix)

-

-

-

-

증명

행렬식과 기본행연산의 관계와

정리 4.7

-

이 정리는 행렬식이 곱을 보존하는 함수임을 말해준다.

-

증명

이렇게

정리 4.6 따름정리 에 의하여

그러므로

정리 4.7 따름정리

-

-

-

증명

이는

문제 4.2-29

기본행렬

-

증명

모든 행이 서로 같으므로

모든 행이 서로 같으므로

이제 기본행연산을 한번 적용한 기본행렬의 행렬식이 전치행렬의 행렬식과 같다는 것을 가정할 수 있다.

이제 임의의 기본행렬

기본행연산을 한번만 적용한 기본행렬의 행렬식이 전치행렬의 행렬식이 같다는 것과 정리 4.7 에 의하여 다음이 성립한다.

이로써 모든 증명이 끝났다. ■

Determinant of Transpose✔

정리 4.8

-

지금까지의 정리들은 행에 대한 여인수 전개, 기본행연산과 행렬식의 관계 등등 행의 관점에서 행렬식을 연구한 결과이다. 그러나 이 정리는 지금까지의 정리들이 열의 관점에서도 그대로 성립함을 말해준다.

즉, 열에 대한 여인수 전개로도 행렬식을 구할 수 있다. 또한 기본행연산 대신 기본열연산을 사용할 수도 있다. 기본열연산에 따른 행렬식의 변화는 기본행연산에 따른 행렬식의 변화와 같기 때문이다.

-

증명

이로써 모든 증명이 끝났다. ■

열에 의한 행렬식

Determinant of Submatrix✔

문제 4.3-20

정사각행렬

-

증명

문제 4.3-21

정사각행렬

-

증명

문제 4.3-20 과 정리 4.7 따름정리에 의하여 다음이 성립한다.

Cramer's Rule✔

정리 4.9 Cramer's Rule

-

이 정리를

-

증명

정리 4.7 은 행렬식의 곱의 보존을 보장한다. 그러므로 다음이 성립한다.

그러므로

-

예시

다음과 같이 행렬표현으로 나타낸 연립일차방정식

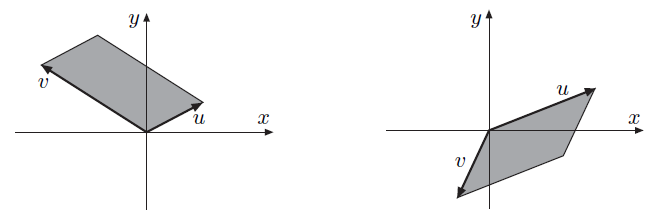

n-dimensional volume of parallelepiped✔

나란히꼴의

행렬

-

-

증명

-

예시

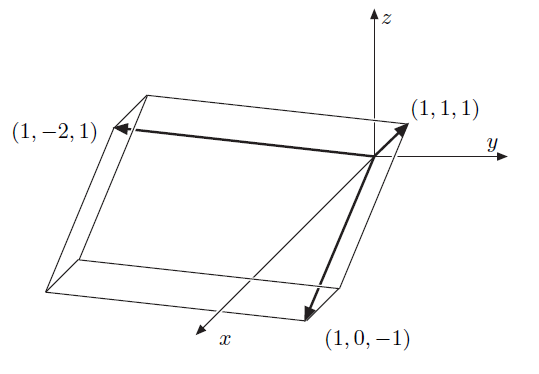

행렬

실제로 다음 그림을 보면 해당 평행육면체의 세 변의 길이는

Determinant of Similar Matrices✔

문제 4.3-15

두 행렬

-

증명

■