Diagonalization

Diagonalizable✔

선형연산자의 대각화가능(diagonalizable)

유한차원 벡터공간

-

유한차원 벡터공간

역으로 스칼라

선형연산자

정사각행렬의 대각화가능(diagonalizable)

선형연산자

Eigenvector✔

선형연산자의 고유벡터(eigenvector) 와 고윳값(eigenvalue)

벡터공간

-

영벡터가 아닌 벡터

-

스칼라

- 고유벡터는 특성벡터(characteristic vector, proper vector), 고윳값은 특성값(characteristic value, proper value) 라고도 부른다.

정사각행렬의 고유벡터(eigenvector) 와 고윳값(eigenvalue)

행렬

-

-

스칼라

Properties of eigenvector✔

정리 5.1

유한차원 벡터공간

즉,

정리 5.1 따름정리

행렬

-

이 정리는 행렬

-

선형연산자를 대각화한 행렬이

-

예시

행렬

그러므로

이때

또한 정리 5.1 과 따름정리에 의하여

-

numpy로 검증

고유벡터와 고윳값을 가지지 않는 선형연산자나 행렬이 존재한다.

-

증명

이는

Characteristic polynomial (Finding eigenvalue)✔

정리 5.2

행렬

-

이 정리는 고윳값을 계산하는 방법을 제시한다.

-

이 정리는 특성다항식의 근을 찾으면 유한차원 벡터공간의 행렬 또는 선형연산자의 고윳값을 모두 밝힐 수 있음을 말해준다.

-

증명

스칼라

정사각행렬의 특성다항식(Characteristic polynomial)

행렬

-

정리 5.2 는 행렬의 고윳값이 특성다항식의 근임을 말해준다. 이는 특성다항식의 계산을 통하여 행렬 또는 선형연산자의 모든 고윳값을 얻을 수 있음을 뜻한다.

-

이때

행렬식에 대한 정리들을

-

예시

행렬

정리 5.2 에 의하여

-

numpy로 검증

선형연산자의 행렬식(determinant)

유한차원 벡터공간

선형연산자의 특성다항식(Characteristic polynomial)

유한차원 벡터공간

문제 5.1-13

닮은 행렬은 같은 특성다항식을 가진다.

유한차원 벡터공간

-

이 정리는 선형연산자의 행렬식과 특성다항식의 정의의 기저로 어떤 기저를 선택하든 관계없다는 것을 말해준다.

-

증명

그러므로

한편 정리 2.23 은 선형연산자의 서로 다른 순서기저에 의한 행렬표현이 서로 닮음임을 말해준다. 그러므로 모든 증명이 끝났다. ■

-

예시

벡터공간

선형연산자

정리 5.2 에 의하여 선형연산자

-

numpy

정리 5.3

행렬

-

-

-

증명

Finding eigenvector✔

정리 5.4

행렬

-

이 정리는 고윳값에 대응하는 고유벡터를 찾는 방법을 알려준다.

-

증명

역으로 영벡터가 아닌 벡터

-

예시

행렬

이 방정식의 해집합은

이 방정식의 해집합은

집합

-

numpy로 검증고윳값

차원이 각각

이때 다음이 성립한다.

-

-

-

이 정리는 유한차원 벡터공간에서 정의된 선형연산자의 고유벡터를 찾는 것을 행렬의 고유벡터를 찾는 것으로 귀결시킬 수 있음을 말해준다.

-

증명

첫번째 명제는 그림 2.2 에서

두번째 명제를 보이자.

역으로

세번째 명제는 두번째 명제에서 바로 나온다. ■

-

예시

따라서

-

numpyA = np.array([[1,1,0], [0,2,2], [0,0,3]]) eigval, eigvec = np.linalg.eig(A) print(eigval) print(eigvec)각 고윳값의 고유벡터가 같은 열에 나온다.

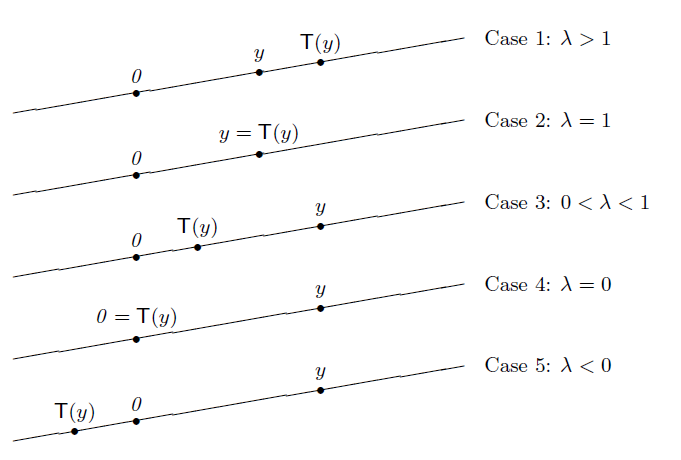

Geometric Interpretation of Eigenvector of Linear Operator✔

-

-

-

-

-

-

다음 그림이 이 정리를 설명해준다.

-

예시

Diagonalizability✔

정리 5.5

벡터공간의 선형연산자

-

이 정리는 각 고윳값에 대응하는 고유벡터를 하나씩 선택하여 형성한 집합은 반드시 일차독립인 집합을 이룬다는 것을 말해준다.

-

증명

가정에 의하여

그러므로

정리 5.5 따름정리

-

증명

정리 5.1 에 의하여

-

-

예시

행렬

-

numpy

split over✔

체

다항식

-

예시

정리 5.6

-

이 정리는 선형연산자

-

증명

■

-

한편

문제 5.2-9

유한차원 벡터공간

상삼각행렬

-

증명

상삼각행렬의 특성다항식이 완전히 인수분해된다는 것도 같은 논리로 증명 가능하다. ■

문제 5.2-12

행렬

유한차원 벡터공간

-

증명

1:

선형변환의 행렬표현에 의하여 다음이 성립한다.

문제 4.3-21 에 의하여 다음이 성립한다.

즉,

2:

문제 2.5-13 에 의하여

Algebraic Multiplicity✔

대수적 중복도(algebraic multiplicity)

특성다항식이

-

단순하게 중복도라고도 한다.

-

예시

-

numpyA = np.array([[3,1,0], [0,3,4], [0,0,4]]) eigval, eigvec = np.linalg.eig(A) print(eigval) print(eigvec)중복도에 따라 고윳값이 반복된다.

Eigenspace✔

선형연산자의 고유공간(eigenspace)

벡터공간

-

즉, 고유공간은 특정 고윳값에 대응하는 모든 고유벡터를 모아둔 집합이다.

-

고유공간은 고윳값에 대응하는 모든 벡터의 집합인데 정리 5.4 는 고윳값에 대응하는 모든 고유벡터를 찾는 방법을 알려준다. 따라서 고유공간은 정리 5.4 의 방법을 기반으로 정의된다.

정리 5.4 는 행렬에 대하여 고윳값에 대응하는 모든 벡터를 구하는 방법을 서술하지만, 동형사상인 표준표현

-

이때 정리 5.4 와 달리

행렬의 고유공간(eigenspace)

행렬

- 고유공간은 고윳값에 대응하는 모든 벡터의 집합인데 정리 5.4 는 고윳값에 대응하는 모든 고유벡터를 찾는 방법을 알려준다. 따라서 고유공간은 정리 5.4 의 방법을 기반으로 정의된다.

정리 5.7

유한차원 벡터공간

-

이 정리는

-

증명

정리 1.11 따름정리 에 의하여

그러므로 어떤 행렬

문제 4.3-21 에 의하여

따라서

정리 5.8

유한차원 벡터공간

-

-

-

순서기저

-

증명

각각의

중복도는 그 정의에 의하여 모든 중복도의 합이 곧 특성다항식의 차수가 된다.

일차독립 집합은 정리 1.10 에 의하여 반드시

그러므로

이제 모든

각

-

예시

표준순서기저

고윳값

따라서

계수행렬

같은 방법으로

그러면 각 고윳값

-

numpyA = np.array([[4,0,1], [2,3,2], [1,0,4]]) eigval, eigvec = np.linalg.eig(A) print(eigval) print(eigvec)중복도에 따라 고윳값이 반복된다.

마찬가지로 각 고윳값에 같은 열에 고유벡터가 나온다.

Diagonalizable Determination✔

대각화 가능 판정법(Diagonalizable Determination)

-

-

-

이 정리는 정리 5.8 의 첫번째 명제를 되풀어 말한 것 뿐이다.

-

정사각행렬

-

-

증명

정리 5.6 은

중복도가

-

예시

행렬

행렬

-

예시

A = np.array([[3,1,0], [0,3,0], [0,0,4]]) eigval, eigvec = np.linalg.eig(A) print(eigval) print(eigvec)중복도에 따라 고윳값이 반복된다.

[3. 3. 4.] [[ 1.00000000e+00 -1.00000000e+00 0.00000000e+00] [ 0.00000000e+00 6.66133815e-16 0.00000000e+00] [ 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00]]대각화가 불가능한데도 고유벡터가 출력되기는 한다. 실제로

6.66133815e-16는 다음과 같은 비현실적인 수이다.이런 수와

-

예시

다음과 같은 벡터공간

따라서

이제

이 고유공간의 기저는

-

numpyA = np.array([[1,1,1], [0,1,0], [0,1,2]]) eigval, eigvec = np.linalg.eig(A) print(eigval) print(eigvec)중복도에 따라 고윳값이 반복된다.

대각화 요약

-

-

바로 이 형태

-

그러면

-

따라서

-

(고윳값 구하기) 특성다항식의 근을 구하면 선형연산자가 지니는 모든 고윳값을 하나도 빠짐없이 알 수 있다. 선형연산자의 서로 다른 고윳값은 최대

-

(고유벡터 구하기) 고유공간은 고윳값에 대응하는 모든 고유벡터들의 집합이며

-

각각의 고윳값에 대응하는 일차독립 집합들의 합집합은 일차독립이다(정리 5.8). 또한 고유공간의 차원은 항상 고윳값의 중복도와 같거나 작다(정리 5.7).

-

따라서 만약 특성다항식의 근이

만약 특성다항식의 근이

따라서 이 경우

즉,

-

그러나

대각화 불가능한

대각화 불가능한

Matrix Limits✔

복소수 수열의 극한(limite a sequence of complex number)

복소수 수열의 극한

행렬의 극한(limit of matrix)

행렬

이때 행렬

-

예시

정리 5.11

행렬열

-

실수열 극한에서

-

증명

임의의

즉,

정리 5.11 따름정리

-

증명

정리 5.12

집합

-

-

-

증명

1) 이 필요한 조건임을 증명하자.

2) 가 필요한 조건임을 증명하는 것은 조르당 표준형을 사용하는 방법(문제 7.2-19)이나 슈어의 정리를 사용한다.

정리 5.13

집합

-

-

-

행렬의 극한과 관련된 문제들에 대부분 대각화가능한 행렬이 나오는데, 행렬이 대각화 가능하면 정리 5.12 의 조건 2) 가 자동으로 만족된다. 이 경우 정리 5.12 를 단순화시킨 이 정리를 사용한다.

-

증명

2) 가 성립하면, 즉

따라서 행렬

즉,

-

위 증명과정에서

-

예시

다음 행렬

그러면

추이행렬(transition matrix, 확률행렬, stochastic matrix)

음이 아닌 성분을 가지고 각 열의 합이

-

또한

-

예시

다음 행렬

1행은 내년에 도시에 거주할 확률, 2행은 내년에 교외에 거주할 확률을 나타내고, 1열은 현재 도시에 거주하는 사람, 2열은 현재 교외에 거주하는 사람을 나타낸다. 가령 현재 도시에 거주하는 사람이 내년에 교외에서 거주할 확률은 0.1 이다.

확률벡터(probability vector)

음이 아닌 성분을 갖고 성분의 합이

-

예시

추이행렬의 예시를 그대로 생각하자.

이제 2000년도에 인구의 70% 가 도시에 거주하고 30% 가 교외에 머문다고 하자. 이를 열벡터로 나타내면 다음과 같다.

벡터

같은 논리로

인구 이동 경향의 확률이 영원히 유지된다고 가정하면 궁극적으로 도시와 교외의 인구 비율은 어떻게 될까?

따라서

따라서

-

주목할만한 점은

또한

정리 5.14

행렬

-

-

- 증명

정리 5.14 따름정리

-

두

-

추이행렬과 확률벡터의 곱은 확률벡터이다.

- 증명

확률 과정(stochastic process)

시간이 지나면서 한 상태가 다른 상태로 바뀌는 과정을 확률 과정(stochastic process)이라 한다.

-

이렇게 도시-교외 문제를 살펴보았는데, 시간이 지나면서 한 상태가 다른 상태로 바뀌는 과정을 확률 과정이라 한다. 각 상태가 바뀌는 과정을 확률로 표현하는 것이다. 이 확률은 1) 확률을 묻는 시점의 상태, 2) 확률을 묻는 시점의 시간, 3) 대상의 과거와 지금을 종합한 상태의 일부 또는 전부, 4) 다른 대상의 과거와 지금을 종합한 상태의 일부 또는 전부에 영향을 받는다.

대상이 한 상태에서 다른 상태로 바뀌는 확률이 오직 두 상태에 의하여 결정될 때 이 확률 과정을 마르코프 과정(Markov process)라고 한다. 가능한 상태의 경우의 수가 유한한 마르코프 과정을 마르코프 연쇄(Markov chain)이라 한다.

도시-교외 문제는 두 상태로 이루어진 마르코프 연쇄이다. 그러나 마르코프 연쇄는 실제 현실을 정확하게 반영하지는 못한다. 왜냐하면 시간이 흐르면서 확률도 변하기 때문이다.

Direct sum✔

집합의 덧셈, 합(sum)

벡터공간

-

예시

따라서

직합(direct sum)

벡터공간

-

직합은

또한 직합은 대각화 불가능한 선형연산자를 다룰 때 유용하게 사용된다.

-

예시

따라서

또한

Properties of direct sum✔

정리 5.9

유한차원 벡터공간

-

-

-

-

-

-

이 정리는 직합의 정의와 동치인 명제들을 말해준다.

-

1 에서 2 를 도출하는 증명

직합의 정의에 의하여

-

2 에서 3 를 도출하는 증명

2) 는 부분공간의 합이 곧 원래의 벡터공간이 됨을 말하므로

존재성 증명이 되었으니 유일성을 증명하자.

-

3 에서 4 를 도출하는 증명

3) 을 가정했으므로

이 생성집합이 일차독립임을 보이면 기저이므로 증명이 끝난다.

부분공간은 벡터공간이므로

-

4 에서 5 를 도출하는 증명

4) 를 가정하면 5) 가 바로 나온다.

-

5 에서 1 을 도출하는 증명

문제 1.4-14 에 의하여 다음이 성립한다.

어떤

정리 5.10

유한차원 벡터공간

-

증명

-

예시

벡터공간

그러므로

벡터공간

Invariant Subspace✔

불변 부분공간(invariant subspace)

벡터공간

-

즉,

쉽게 말해, 부분공간의 원소가

문제 5.4-3

벡터공간

-

-

-

-

-

-

증명

벡터공간

선형변환의 성질 에 의하여

선형연산자

문제 5.4-4

벡터공간

-

증명

Cyclic subspace✔

순환 부분공간(cyclic subspace)

벡터공간

-

문제 5.4-31 은 순환 부분공간으로 행렬식 없이 선형연산자의 특성다항식을 구하는 방법을 말해준다.

-

순환 부분공간은 대각화 불가능한 선형연산자의 행렬표현을 다룰 때 매우 중요한 역할을 한다.

-

예시

그러므로

문제 5.4-11

벡터공간

-

-

-

이 정리는

-

이 정리는

가령 벡터공간

이는 정리 1.11 와 그 따름정리에 의해

-

증명

집합

그러므로

restriction✔

제한(restriction)

벡터공간

-

함수의 제한은 정의역만 축소시키는 것으로 정의되지만, 이 경우 정의역이

-

-

문제 5.4-12

유한차원 벡터공간

영행렬

-

증명

이로써 모든 증명이 끝났다. ■

정리 5.20

유한차원 벡터공간

-

이 정리는 선형연산자와

-

증명

따라서

문제 5.4-19

스칼라

-

증명

단순히

정리 5.21

유한차원 벡터공간

-

-

스칼라

-

정리 5.20 은

-

1) 는

에서

-

2) 는

-

증명

그런데

이제

문제 5.4-19 에 의하여

Cayley-Hamilton theorem✔

정리 5.22 케일리-해밀턴 정리(Cayley-Hamilton theorem)

유한차원 벡터공간

-

다항식에 선형연산자가 입력된 형태의 정의를 참고하자.

-

이 정리는 정리 5.21 의 중요성을 보여준다. 왜냐하면 이 정리가 널리 사용되기 때문이다.

-

증명

정리 5.21 의 두번째 명제에 의하여

따라서 다음이 성립한다.

정리 5.20 은

따라서

-

예시

정리 5.22 따름정리

- 증명

Invariant subspace and Direct sum✔

정리 5.23

유한차원 벡터공간

-

유한차원 벡터공간

-

정리 5.8 에 의하여

우리가 이미 잘 알고 있었던 이 결과를 본 정리를 통하여 다시 도출해보자. 각 고윳값

-

증명

따라서

-

정리 5.23 은 드물게 이후의 정리인 5.24 를 기반으로 증명되는데, 5.24 가 5.23 을 가정하지 않으므로 순환논리가 되지는 않는다. 즉, 논리적으로 문제는 없다.

-

원래 증명에서는

-

-

예시

두 행렬의 직합(direct sum of two matrices)

- 즉, 적절한 영행렬

행렬의 직합(direct sum of matrices)

정사각행렬

-

즉, 적절한 영행렬

-

예시

정사각행렬

정리 5.24

유한차원 벡터공간

-

이 정리가 하는 역할은 행렬의 직합을 불변 부분공간의 직합과 연관짓는것이다.

-

증명

문제 5.4-12 의 증명과정은

이는

문제 5.4-12 의 증명과정은

이는