Derivative

Derivative✔

평균변화율(average rate of change)

함수

-

-

평균변화율이란

-

평균변화율은 기하학적으로

-

예시

함수

이는

정의 5.2.1 미분계수(순간변화율, derivative at point), 미분가능성(differentiable)

구간

점

집합

-

일반적으로

-

-

함수

위와 같은 선형 함수의 경우

"

만약 그래프가 선형이 아닐 경우 각각의 지점에서

위 그림은

그러나 위 그림은

-

예시

-

예시

도함수(미분, derivative)

미분 가능 함수

-

이때

-

도함수를 구하는 과정인 미분(differentiation)을 정의역에서 미분가능한 함수 집합을 정의역으로 갖고, 공역을 함수 집합으로 갖는 연산자

-

도함수를 미분이라는 용어로 사용하면 derivative 이고, 도함수를 구하는 과정 자체를 미분이라는 용어로 사용하면 differentiation 이다. 영어에서는 이렇게 derivative 와 differentiation 을 구별하지만 한글에서는 미분이라는 용어가 다양하게 사용되니 주의해야 한다.

-

함수

-

라이프니츠 표기법

이계도함수는 다음과 같이 표기한다.

라이프니츠의 표기법에서 특정한 점

-

라그랑주 표기법(prime notation)

라그랑주는 함수

이 표기법은 프라임 기호(

-

오일러 표기법

오일러는 미분 연산자

Differentiable and Continuity✔

정리 5.2.3

함수

-

함수가 연속이라고 해서 미분가능한 것은 아니다. 다음과 같이

그러나 이 정리는 미분가능이면 연속임을 말해준다.

-

증명

이는

Differentiability classes✔

미분가능성 계층(Differentiability classes), 연속 미분가능한 함수(continuously differentiable), 매끄러운 함수(smooth function)

함수

특히, 다음과 같이 정의한다.

-

-

-

-

-

-

미분가능한 함수는 다음과 같이 국소적으로 선형근사 가능하다.

Combinations of Differentiable Functions✔

정리 5.2.4 미분가능한 함수와 사칙연산(combinations of differentiable functions)

구간

-

-

-

-

-

곱함수를

-

증명

1:

함수의 극한과 사칙연산에 의하여 다음이 성립한다.

■

2:

함수의 극한과 사칙연산에 의하여 쉽게 증명할 수 있다.

3:

먼저 다음이 성립한다.

■

4:

먼저 다음이 성립한다.

따라서 다음이 성립한다.

■

Chain Rule✔

정리 5.2.5 연쇄법칙(chain rule)

- 합성함수

-

증명

합성함수

그러나 임의의 근방

일단

이때 다음과 같은 함수를 정의하자.

그러면

그러면

그런데 이 식은

그러면

여기에

즉,

Interior Extremum Theorem✔

정리 5.2.6 페르마 정리(내부 극값 정리, interior extremum theorem)

열린 구간

-

-

-

이 정리는 미분가능한 함수의 최댓값과 최솟값은 미분계수가

-

증명

1:

같은 논리로

따라서

2:

1) 을 증명한 논리와 같은 논리로 쉽게 증명할 수 있다. ■

Darboux's theorem✔

정리 5.2.7 다르부 정리(Darboux's theorem)

함수

-

이 정리는 도함수는 사잇값 성질을 만족한다는 것을 말해준다. 만약 도함수가 서로 다른 값

-

그런데 연속함수는 반드시 사잇값 성질을 만족한다. 그러므로 모든 연속함수는 어떤 함수의 도함수이다. 이로써 도함수 집합은 적어도 연속함수를 포함하지만, 도함수 집합을 간결하게 특정하는 일은 지금도 성공적이지 못하다.

-

증명

먼저

분모는 반드시 양수다. 분자가 음수가 아니면 극한과 부등식에 의하여 모순이므로 분자는 음수이다. 따라서

이제 어떤 점

위의 논의에 의하여

■

Mean Value Theorem✔

Rolle's theorem✔

정리 5.3.1 롤의 정리(Rolle's theorem)

구간

-

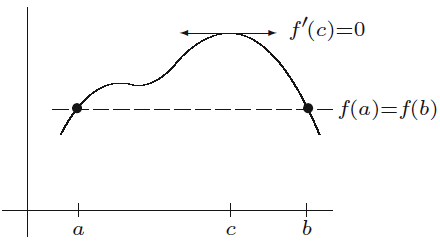

롤의 정리는 평균값 정리의 특수한 경우이다.

-

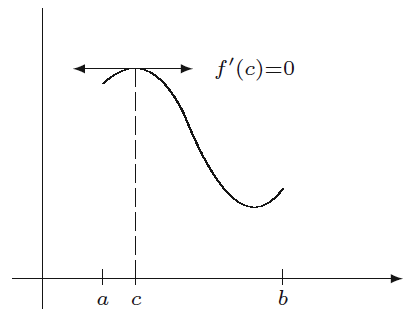

롤의 정리의 기하학적 의미는 다음과 같이 구간의 최솟값과 최댓값이 같을 때 미분계수가

-

증명

닫힌 구간은 콤팩트하므로

Mean Value Theorem✔

정리 5.3.2 평균값 정리(mean value theorem)

-

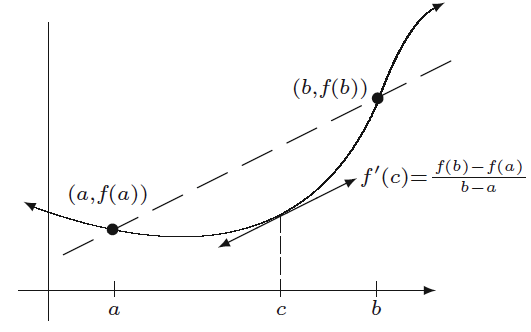

즉, 평균값 정리는 구간

-

이 정리에서

-

증명

두 점

이 직선과

연속성과 사칙연산에 의하여

따름정리 5.3.3

함수

-

이 정리는 모든 미분계수가

-

증명

따름정리 5.3.4

구간

-

증명

함수

Generalized Mean Value Theorem✔

정리 5.3.5 코시 평균값 정리(일반화된 평균값 정리, generalized mean value theorem)

닫힌 구간

구간

-

GMVT 라고도 부른다.

-

증명

함수

연속성과 사칙연산에 의하여

그러면 롤의 정리에 의하여

■

L'Hospital's Rules✔

정리 5.3.6

실수

-

-

-

-

이면 다음이 성립한다.

-

증명

임의의 양수

이

일단

이

■

정리 5.3.8

열린구간

-

-

-

-

이면 다음이 성립한다.

-

증명

임의의 양수

모든

■

Differentiation Rules✔

아래의 미분법들은 기본적으로 미분가능한 실함수를 가정한다.

그러나 복소함수를 포함한 잘 정의된 임의의 함수에 대하여서도 성립한다.

Differentiation is linear✔

미분 연산은 선형이다. 즉, 임의의 함수

-

라이프니츠 표기법으로 미분이 선형임을 표현하면 다음과 같다.

-

증명

미분가능한 함수와 사칙연산에 의하여 쉽게 증명가능하다. ■

Product Rule✔

Product rule

함수

-

라이프니츠 표기법

-

증명

미분가능한 함수와 사칙연산와 같은 논리로 증명 가능하다.

Chain Rule✔

연쇄 법칙(chain rule)

함수

-

라이프니츠 표기법

또는 다음과 같이 축약되어 표기할 수도 있다.

-

오일러 표기법

미분 연산자

-

증명

정리 5.2.5 연쇄법칙과 같은 논리로 증명된다. ■

-

예시

Inverse Function Rule✔

Inverse function rule

함수

-

라이프니츠 표기법

이에 따라

-

예시

이 결과는 역함수의 도함수의 공식

-

증명

■

Reciprocal rule✔

nonvanishing function

정의역

Reciprocal rule

함수

-

라이프니츠 표기법

-

증명

nonvanishing 함수

■

Quotient rule✔

Quotient rule

함수

-

증명

미분가능한 두 함수

Derivative of exponential function✔

-

증명

1:

2:

■

지수 함수의 미분(derivative of exponential function)

상수

-

증명

1:

지수함수

■

2:

1) 의 결과에

Derivative of logarithmic function✔

로그함수의 미분(derivative of logarithmic function)

-

증명

1:

로그함수

이때

■

2:

Power rule✔

Power rule

함수

-

증명(https://en.wikipedia.org/wiki/Power_rule)

▲

그러나

이 값은

Generalized Power rule✔

generalized power rule

임의의 두 함수

-

power rule 은 일반화될 수 있는데 이 정리가 가장 일반화된 power rule 이다. 이 정리가 특수화된 대표적인 경우는 다음과 같다.

-

-

-

-

증명

■

Derivatives of trigonometric functions✔

삼각함수의 도함수(derivatives of trigonometric functions)

-

-

-

-

-

-

-

증명

1:

사인함수의 테일러 급수는

2:

코사인함수의 테일러 급수는

3:

지금까지 증명해온 미분법을 기반으로 이 증명에 의하여 쉽게 증명된다.

4:

지금까지 증명해온 미분법을 기반으로 이 증명에 의하여 쉽게 증명된다.

5:

지금까지 증명해온 미분법을 기반으로 이 증명에 의하여 쉽게 증명된다.

6:

지금까지 증명해온 미분법을 기반으로 이 증명에 의하여 쉽게 증명된다.

역삼각함수의 도함수(derivatives of inverse trigonometric functions)

역삼각함수에 대하여 다음이 성립한다.

-

역삼각함수의 도함수들의 정의역은 역삼각함수의 정의역에 따른다.

-

증명

지금까지 정리된 미분법들을 기반으로 다음의 증명들에 의하여 쉽게 증명할 수 있다.

1: https://proofwiki.org/wiki/Derivative_of_Arcsine_Function

2: https://proofwiki.org/wiki/Derivative_of_Arccosine_Function

3: https://proofwiki.org/wiki/Derivative_of_Arctangent_Function

4: https://proofwiki.org/wiki/Derivative_of_Arccotangent_Function

5: https://proofwiki.org/wiki/Derivative_of_Arcsecant_Function

6: https://proofwiki.org/wiki/Derivative_of_Arccosecant_Function

Derivatives of hyperbolic functions✔

Derivatives of hyperbolic functions

쌍곡함수의 도함수는 다음과 같다.

-

증명

1: