Continuity

Contents

Continuity✔

정의 4.3.1 연속성(Continuity)

함수

-

직관적으로 펜을 떼지 않고 그래프를 그릴 수 있으면 연속함수라 한다.

-

이 정의는 고등학교 때 배웠던 연속의 정의를 엄밀하게 바꾼 것이다. 즉, 다음이 성립하면 함수

-

-

-

-

-

함수의 극한과 정의가 비슷하다. 극한의 정의에서 첫번째 부등식은

였다. 이는

함수의 극한에서는 점

-

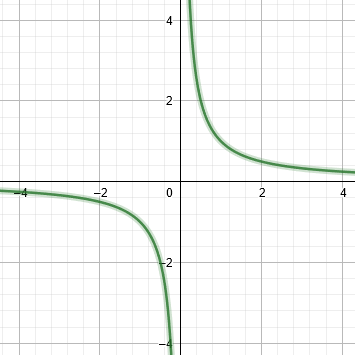

예시(https://math.stackexchange.com/questions/1924770/why-is-y-1-x-a-continuous-function-but-not-y-1-x2)

같은 이유로

는 불연속함수이지만

은 연속함수이다.

-

만약

정리 4.3.2

함수

-

임의의

-

-

-

증명

1:

단지 절댓값 표현을 위상수학의 근방으로 표현한 것이다. ■

2:

3:

역으로

문제 4.3-5

-

증명

Criterion for Discontinuity✔

따름정리 4.3.3 불연속성 판정법(Criterion for Discontinuity)

함수

-

정리 4.3.2(2) 는 함수가 어떤 점에서 연속이 아님을 보이는데 유용하다.

-

증명

단지 정리 4.3.2(2) 을 부정한 것 뿐이다. ■

Algebraic Continuity Theorem✔

정리 4.3.4 연속성과 사칙연산(Algebraic Continuity Theorem)

두 함수

-

임의의

-

-

-

-

증명

따름정리 4.2.4 와 정리 4.3.2 로 쉽게 증명할 수 있다. ■

-

예시

상수함수

그러면 정리에 의하여 임의의 다항함수

Composition of Continuous Functions✔

정리 4.3.9 연속함수의 합성(Composition of Continuous Functions)

두 함수

-

증명

즉, 임의의 양수

그러므로

Continuous Functions on Compact Sets✔

정리 4.4.1 콤팩트 집합의 보존(Preservation of Compact Set)

연속함수

-

증명

임의의 수열

Extreme Value Theorem✔

정리 4.4.2 최대-최소 정리(extreme value theorem)

함수

-

이 정리는 콤팩트 집합

-

증명

정리 4.4.1 에 의하여 연속함수는 콤팩트 집합을 보존하므로

Uniformly Continuous✔

정의 4.4.4 균등 연속(고른 연속, uniformly continuous)

임의의

을 만족하게 하는

-

을 만족하게 하는

-

함수

을 만족하게 하는

-

따라서

따라서

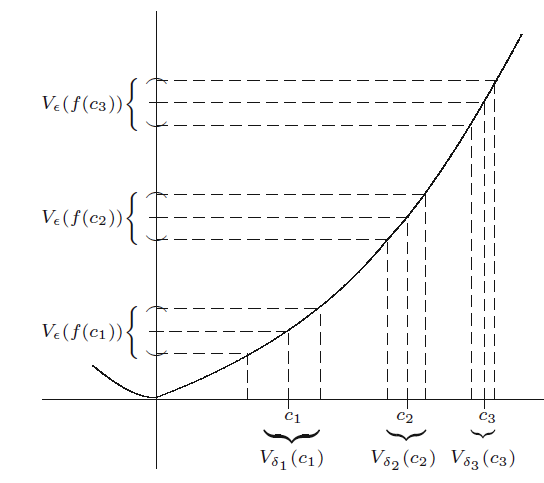

위 예시에서

실제로 다음과 같은

균등 연속이란

정리 4.4.5 균등 연속 판정법

함수

-

참고 : 논의영역

-

증명

먼저

정의 4.4.4 균등 연속의 부정은 다음과 같다.

즉,

그러면 임의의

역으로

Uniform Continuity Theorem✔

정리 4.4.7 콤팩트 집합에서의 균등 연속

콤팩트 집합

-

그러나 유계인 정의역에서 연속인 함수가 반드시 균등 연속이라는 보장은 없다. 가령 다음과 같은

하지만 이 정리는 콤팩트한 정의역에서 연속인 함수는 반드시 균등 연속임을 보장해준다.

-

증명

즉, 수열

즉,

그러나 임의의

Intermediate Value Theorem✔

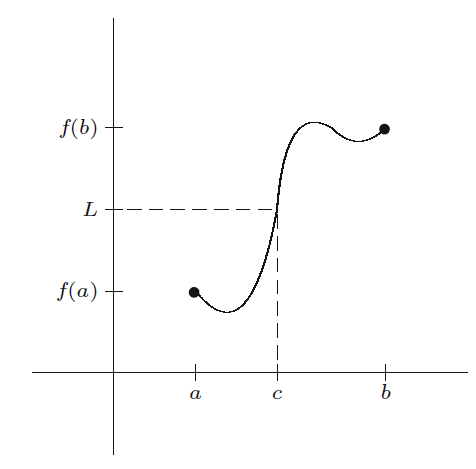

정리 4.5.1 사잇값 정리(intermediate value theorem)

연속함수

-

이 정리는 닫힌 구간

-

정리 4.5.2 을 사용한 증명

-

사잇값 정리는 보통 근의 존재성을 증명하는데 사용된다. 가령

그런데

-

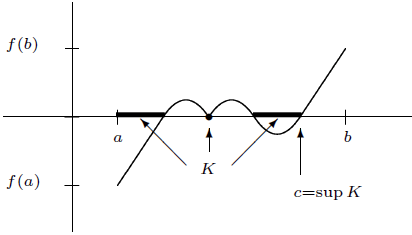

완비성 공리를 사용한 증명

잠시

위와 같이 정의된

수론 정리 2.3.1, 수론 정리 2.4.2에 의하여 다음 중 오직 한 경우만 성립한다.

즉,

-

축소구간성질을 사용한 증명

잠시

이 방법으로 닫힌구간열

이는

정리 4.5.2

연속함수

-

이 정리는 연속함수가 연결집합을 보존한다는 것을 말해준다.

-

증명

다음과 같이

함수의 정의 에 의하여

Intermediate Value Property✔

정의 4.5.3 사잇값 성질(Intermediate Value Property)

구간

-

이 정의를 사용하면 정리 4.5.1 사잇값 정리를 다음과 같이 말할 수 있다.

연속함수는 사잇값 성질을 가진다. -

그렇다면 사잇값 정리의 역은 성립할까? 즉, 함수가 사잇값 성질을 가지면 연속함수 인가? 그렇지 않다.

-

증명

함수

그러나 단조함수가 사잇값 성질을 가지면 연속함수이다.

-

Sets of Discontinuity✔

불연속점 집합(Sets of Discontinuity)

함수

Monotone Function✔

정의 4.6.1 단조함수(monotone function)

함수

-

-

-

증가함수 또는 감소함수를 단조함수라 한다.

Classification of Discontinuity✔

불연속성의 분류

불연속성은 다음 3가지로 분류된다.

-

극한

-

-

그 외의 이유로 극한

-

다음은 제거 가능함 불연속의 예시이다.

-

다음은 비약 불연속점의 예시이다.

-

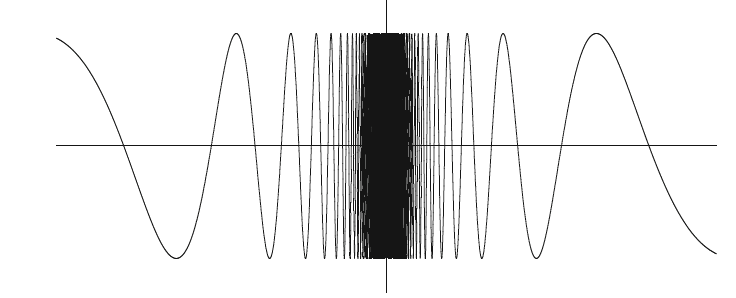

다음은 본질적 불연속점의 예시이다.

위 그래프는 다음 함수로 그린 것이며

문제 4.6-5

단조함수가 가지는 불연속점은 비약 불연속점이다.

-

임의의 함수의 불연속점을 밝히는 것은 약간 까다롭지만, 이렇게 단조함수일 때는 불연속점들이 비약 불연속점 뿐이다.

-

증명

정의 4.6.5

- 이 정의는 연속의 정의에서 "임의의

문제 4.6.8

주어진

-

증명

먼저

이 성립함을 의미한다. ▲

이제

그런데

따라서

Topological Structure of Discontinuous Set✔

정리 4.6.6

임의의 함수

-

지금까지의 논의의 결론이 이 정리이다. 이 정리는

-

증명

먼저

그러면

이제 주어진

따라서

즉,

이제

따라서

이제

한편 주어진

이로써