Topology in R

Contents

여기에서는 실수체

Open and Closed Sets✔

Open Set✔

정의 3.2.1 열린 집합(개집합, open set)

모든 점

-

예시

공집합

열린구간

정리 3.2.3

-

열린 집합의 임의의 합집합은 열린 집합이다.

-

열린 집합의 유한 교집합은 열린 집합이다.

-

증명

1:

열린 집합 모임

2:

유한개의 열린 집합 모임

Limit Point✔

정의 3.2.4 극한점(limit point), 집적점(cluster point, accumulation point)

-

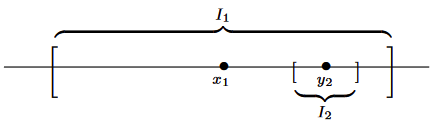

정리 3.2.5 는

-

예시

열린구간

닫힌구간

정리 3.2.5

다음은 동치이다.

-

점

-

-

조건

-

증명

이제 임의의 양수

Isolated Point✔

정의 3.2.6 고립점(isolated point)

점

-

극한점이 아닌 점

-

고립점은

가령 열린구간

-

예시

집합

-

예시

집합

이 근방의 우측 끝점은 다음과 같다.

즉,

그러므로

한편

Closed Set✔

정의 3.2.7 닫힌 집합(폐집합, closed set)

자기 자신의 극한점을 모두 포함하는 집합을 닫힌 집합이라 한다.

-

즉, 닫힌 집합이란 집합 내의 원소로 이루어진 수열이 수렴할 때 수열의 극한을 포함하는 집합이다.

-

수학에서 닫힌(closed) 이라는 용어는 보통 집합의 원소에 대한 연산 결과가 여전히 집합에 포함되어 있다는 의미로 사용된다. 선형대수학이 관심을 갖는 주제인 벡터공간은 덧셈과 스칼라 곱에 닫힌 집합이다. 해석학이 관심을 갖는 연산이란 극한이다.

그래서 닫힌 집합이란 그 집합의 원소로 수열을 만들어서 극한으로 보내도 여전히 그 집합 안에 속해있다는 관점에서 "극한에 대하여 닫혀있다" 라는 뜻이다.

닫힌구간은 닫힌집합이다.

-

증명

닫힌구간

정리 3.2.8

집합

- 증명

정리 3.2.10 유리수의 조밀성(density of rational number)

모든

-

증명

임의의

그러면 정리 3.2.5 에 의하여 임의의 실수

Closure✔

정의 3.2.11 폐포(closure)

집합

-

예시

정리 3.2.10 에 의하여

열린구간

문제 3.2-7

-

-

-

증명

1:

2:

그러니

정리 3.2.12

임의의

-

증명

여집합(complement)

집합

정리 3.2.13

-

집합

-

집합

-

증명

1:

2:

임의의 집합

정리 3.2.14

-

닫힌 집합의 유한 합집합은 닫힌 집합이다.

-

닫힌 집합의 임의의 교집합은 닫힌 집합이다.

Compact Sets✔

정의 3.3.1 콤팩트성(compactness)

닫힌 구간은 콤팩트 집합이다.

-

증명

닫힌 구간

-

위 증명에서는 콤팩트성을 확인하기 위하여 유계라는 조건(볼차노-바이어슈트라스 정리)과 닫힌 집합은 극한점을 포함한다는 사실을 사용했다.

Bounded Set✔

정의 3.3.3 유계집합(bounded set)

- 즉, 유계집합은 상한과 하한을 갖는 집합이다.

정리 3.3.4

집합

-

이 정리는 콤팩트 집합이 유계이고 상한과 하한을 갖는다는 것을 말해준다.

-

증명

문제 3.2-11

집합

-

상한

-

증명

문제 3.3-1

집합

-

증명

하한의 경우도 같은 논리로 증명된다. ■

Nested Compact Set Property✔

정리 3.3.5 축소 콤팩트 집합 성질(Nested Compact Set Property)

다음과 같은 공집합이 아닌 콤팩트 집합으로 이루어진 축소집합열에 대하여

-

이 정리는 닫힌 구간에서 성립하던 축소구간성질을 콤팩트 집합으로 일반화시킨 것이다. 이와 같이 콤팩트 집합을 닫힌 구간의 일반화라고 생각하면 유용할 때가 많다.

-

증명

임의의

Open Cover✔

정의 3.3.6 열린 덮개(open cover), 유한 부분덮개(finite subcover)

집합

-

-

이 열린 덮개 중 유한개의 합집합으로

-

열린 집합 모임

-

예시

열린 구간

임의의 유한 부분모임

-

예시

닫힌 구간

Heine-Borel theorem✔

정리 3.3.8 하이네-보렐 정리(Heine-Borel theorem)

집합

-

-

-

-

우리는 콤팩트성을 집합 안에서 수렴하는 부분수열이 있다고 정의했다. 그러나 이 정리는 2) 나 3) 으로 콤팩트 집합을 정의해도 된다는 것을 말해준다. 상황에 따라 적절하게 콤팩트성을 정의하여 논의를 전개시킬 수 있다.

-

증명

정리 3.3.4 는 1) 과 2) 가 동치임을 보장한다. 이로써 3) 이 1) 또는 2) 와 동치임을 증명하면 증명이 끝난다.

코시수열

따라서 이 부분덮개는

만약

다시

이렇게 구간을 계속 이등분하여 구간

이

Perfect Set✔

정의 3.4.1 완전집합(perfect set)

고립점을 가지지 않는 닫힌 집합

-

비어있지 않은 완전집합은 비가산 집합이다.

-

예시

정리 3.4.3

공집합이 아닌 완전집합은 비가산 집합이다.

-

열린구간 (0, 1)은 비가산 집합이다. 그러나 일반적으로 공집합이 아닌 완전집합들은 모두 비가산 집합이다.

-

증명

같은 방식으로

그런데 모든

Connected Set✔

정의 3.4.4 분리되어 있는 집합(separated set), 비연결집합(disconnected set), 연결집합(connected set)

공집합이 아닌 두 집합

-

-

서로 분리된 집합

-

비연결집합이 아닌 집합을 연결집합이라 한다.

-

증명

정리 3.4.6

다음은 동치이다.

-

집합

-

-

정리 3.2.5에 의하여 조건 2) 는 두 집합

-

증명

이 명제를 대우로 증명해보자.

수열

정리 3.4.7

다음은 동치이다.

-

-

임의의

-

증명

따라서 만약

축소구간성질 에 의하여

Baire's Theorem✔

F-sigma set, G-delta set✔

정의 3.5.1

집합

집합

-

정리 3.2.3 은 열린 집합의 합집합이 열린 집합임을 말해준다. 정리 3.2.14는 닫힌 집합의 교집합이 닫힌 집합임을 말해준다.

닫힌 집합의 합집합이나 열린 집합의 교집합을 이 정의처럼 정의하면 새로운 종류의

문제 3.5-1

집합

-

증명

그 역도 비슷한 방식으로 쉽게 증명할 수 있다. ■

문제 3.5-3

-

닫힌 구간

-

반열린 구간

-

-

증명

1:

2:

3:

따라서

정리 3.5.2

-

증명

이 과정을 반복하면 각

축소구간성질 에 의하여

집합

-

이는

-

증명

정의 3.5.3 조밀한 곳이 없는 집합(nowhere-dense set)

집합

문제 3.5-8

집합

- 증명

Baire's theorem✔

정리 3.5.4 베르 정리(Baire's theorem)

-

증명

조밀한 곳이 없는 집합 모임

이는 모순이다. ■