Real Numbers

Contents

정리 1.1.1

- 증명

- 이에 따라

논의영역

정리 1.2.6

실수

-

증명

그 역을 증명하기 위하여 결론을 부정해보면

Supremum, Infimum✔

공집합이 아니고 위로 유계인 집합

-

증명

1:

2:

공집합이 아니고 위로 유계인 집합

-

증명(https://proofwiki.org/wiki/Supremum_of_Sum_equals_Sum_of_Suprema)

1:

임의의

이는 모순이다. 따라서

문제 1.3-5

공집합이 아니고 위로 유계인 집합

-

증명

1:

2:

3:

4:

Nested Interval Property✔

정리 1.4.1 축소구간성질(nested interval property)

닫힌구간열

-

즉, 다음과 같은 관계를 갖는 닫힌구간열들이 공집합이 아닌 교집합을 갖는다는 것이다.

-

증명

집합

Archimedean Property✔

정리 1.4.2 아르키메데스 성질(Archimedean property)

-

임의의

-

임의의 실수

-

아르키메데스의 성질을 단순히 특정 조건을 만족하는 성질이라고 설명했었는데, 여기에서는 완비성 공리에 의하여 실수체에서 아르키메데스 성질이 만족한다는 것을 증명한다. 그러니까 어떻게 보면 아르키메데스 성질이 아니라 아르키메데스 성질이 실수체에서 성립한다는 정리이다.

-

증명

1:

(수론의 정리 2.5.1 의 증명과도 같다.)

2:

이미 증명한 1) 에서

Density of Irrational Number✔

따름정리 1.4.4

두 실수

-

이 정리는 수론의 정리 2.5.2 의 따름정리이다.

-

이 정리는 유리수 집합

-

증명

정리 1.4.5

-

여기에서는 수론의 정리 2.4.2 를 기반으로 완비성공리에 의하여

-

증명

Countable and Uncountable✔

정리 1.5.6

-

-

-

실수가 유리수와 무리수의 합집합

-

증명

1:

2:

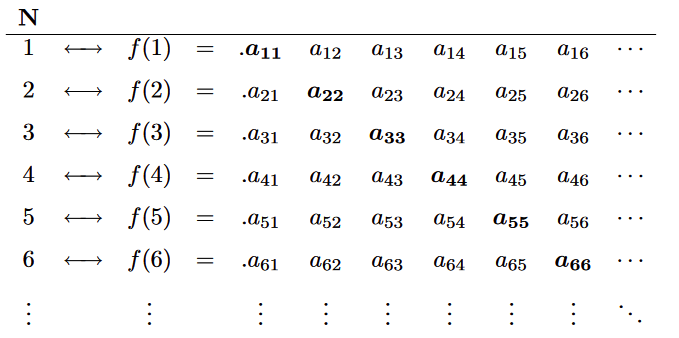

전단사 함수

어떤 실수

그러나

하지만 정리 1.4.1 축소구간성질에 의하여

-

정리 1.5.7

정리 1.5.8

-

가산집합

-

가산집합

Cantor's Theorem✔

문제 1.6-4

-

증명

전단사 사상

이제 수열

그러면 이 수열은 어떠한

정리 1.6.2 칸토어 정리(Cantor's theorem)

임의의 집합

-

이 정리는 어떤 집합보다 그 집합의 멱집합의 기수가 더 크다는 것을 말해준다. 따라서

-

증명

전사함수

각

즉, 어떤

대등 관계는 동치관계이다.

-

대등 관계 는 동치관계이므로

이 과정은 무한히 반복된다. 즉, 실수 집합보다 큰 집합, 그것보다 더 큰 집합, 그것보다 훨씬 더 큰 집합이 항상 존재한다.

이 사실은 가장 큰 집합이 존재하지 않음을 시사한다. 그런데 이는 형이상학적 문제를 발생시킨다. 가령 가능한 모든 것의 집합

-

이렇게 집합론이 엄밀해지는 과정 중에 칸토어는 집합

-

칸토어가 또 해결하려고 애쓴 문제 중 하나는 두 기수 사이에 존재하는 기수를 밝히는 것이다. 구체적으로

그러나 연속체 가설은 괴델과 코언이 집합론의 공리체계에서 증명하거나 반박하는 것이 불가능하다는 것을 보임으로써 결정 불가능한 명제임이 밝혀졌다. 이는 마치 기하학의 평행선 공리처럼 증명할 수도 없고 반박할 수도 없는 공리와도 같다. 평행선 공리를 가정하면 유클리드 기하학이 펼쳐지고, 평행선 공리를 부정하면 비유클리드 기하학이 펼쳐진다. 마찬가지로 연속체 가설을 공리로써 가정해도 되고, 부정해도 상관없다.

괴델은 "산술을 포함할 수 있는 무모순인 공리 체계에는 항상 증명 불가능한 참인 명제가 존재한다" 고 주장하는 불완전성 정리를 증명한 것으로 유명하다.

-

증명