Function Sequence and Series

Contents

Function Sequence✔

Pointwise Convergence✔

정의 6.2.1 함수열의 점별수렴(pointwise convergence of function sequence)

각

-

-

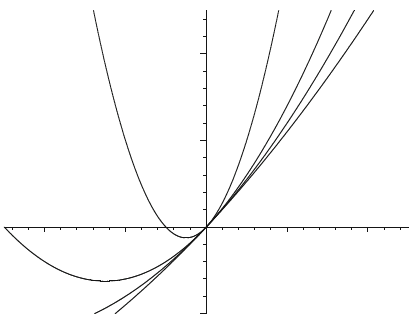

예시

-

함수열을 이루는 함수가 연속이어도 극한 함수가 불연속 일 수도 있다. 또한 함수열을 이루는 함수가 미분가능이어도 극한 함수가 미분불가능 일 수도 있다.

-

예시

구간

Uniform Convergence of Function Sequence✔

정의 6.2.3 함수열의 균등 수렴(고른 수렴, uniform convergence of function sequence)

-

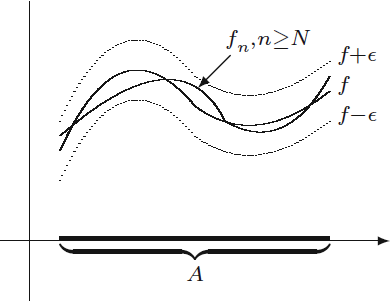

이는 어떤

-

점별수렴과 균등 수렴을 차이를 이해하기 위하여 점별수렴을

"

점별 수렴의 경우

-

예시

함수

균등수렴 여부를 조사해보자.

그러면 주어진

정의에 의하여

-

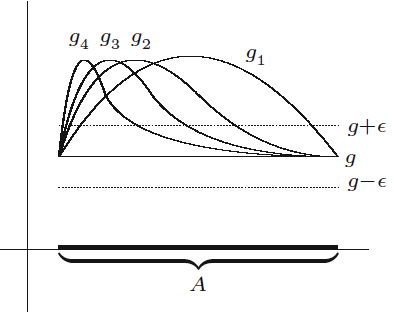

예시

-

함수열

함수열

Cauchy Criterion for Uniform Convergence of Function Sequence✔

정리 6.2.5 함수열의 균등 수렴의 코시 판정법(cauchy criterion for uniform convergence)

집합

- 증명

Continuity of Limit Function✔

정리 6.2.6 함수열의 극한 함수의 연속

-

이 정리는 함수열의 극한 함수가 연속일 조건을 말해준다.

점별수렴하는 함수열의 함수들이 연속이어도 극한 함수가 불연속일 수도 있었다. 그러나 이 정리는 균등수렴하는 함수열의 함수들이 연속이면 극한 함수도 연속임을 말해준다.

-

증명

따라서 삼각부등식에 의하여 다음이 성립한다.

따라서

Differentiable of Limit Function✔

정리 6.3.1

닫힌 구간

-

이 정리는 점별수렴하는 미분가능한 함수열의 도함수열이 어떤 함수로 균등 수렴하면, 도함수열의 극한함수가 극한 함수의 도함수가 된다는 것을 말해준다.

-

하지만 사실은 도함수열

-

증명

임의의 양수를

▲

삼각부등식에 의하여 다음이 성립한다.

도함수열

▲

▲

▲

■

정리 6.3.2

닫힌 구간

-

증명

▲

임의의 양수를

그러면

한편, 함수열

▲

그러면

이

정리 6.3.3 함수열의 극한 함수의 미분가능성

닫힌 구간

-

정리 6.3.1 로부터 이어진 논증의 결론이 이 정리이고, 이 정리는 함수열의 극한 함수의 미분가능성의 조건을 말해준다.

-

이 정리는 정리 6.3.1 에 정리 6.3.2 를 적용하여 정리 6.3.1 보다 더 강한 정리를 얻어낸 것이다.

정리 6.3.1 는 점별수렴하는 미분가능한 함수열의 도함수열이 어떤 함수로 균등 수렴하면, 도함수열의 극한함수가 극한 함수의 도함수가 된다는 것을 말해준다. 정리 6.3.2 는 도함수열

따라서 정리 6.3.1 에서의 함수열

-

증명

정리 6.3.1 과 정리 6.3.2 를 종합한 결과이다. ■

Function Series✔

정의 6.4.1 함수급수(function series)

각

-

-

수열

두 경우 모두에서

-

Continuity of Function Series✔

정리 6.4.2 연속과 함수급수

집합

-

정리 6.2.6는 함수열의 극한함수가 연속일 조건을 말해주고, 이 정리는 함수급수의 극한함수가 연속일 조건을 말해준다.

-

증명

Differentiable of Function Series✔

정리 6.4.3 미분가능성과 함수급수

집합

-

함수급수

-

-

증명

부분합

Cauchy Criterion for Uniform Convergence of Function Series✔

정리 6.4.4 함수급수의 균등 수렴의 코시 판정법(cauchy criterion for uniform convergence)

함수급수

-

증명

부분합

Weierstrass M-test✔

따름정리 6.4.5 바이어슈트라스

각

무한급수

-

이 정리가 일반적으료 사용되는 균등수렴 판정법이다.

-

증명

그런데 다음이 성립하므로 정리 6.4.4 에 의하여

■

Power Series✔

멱급수(power series)

체

-

다음과 같은 중심이

정리 6.5.1

멱급수

-

절대수렴 판정법에 의하여 무한급수가 절대수렴하면 수렴한다. 이 정리는 멱급수가 어떤 점

수렴하는 점 집합이 유계 구간일 경우 부등식

이

-

증명

다음은 공비가

비교판정법에 의하여

Continuity of Power Series✔

정리 6.5.2

멱급수

-

증명

바이어슈트라스

보조정리 6.5.3 아벨의 보조정리(Abel's lemma)

-

증명

■

정리 6.5.4 아벨 정리(Abel's theorem)

반대로 멱급수가

-

아벨의 극한 정리(Abel's Limit Theorem)이라고도 부르지만 이 정리가 너무 유명해져서 극한을 빼고 아벨 정리라고 부른다.

-

이 정리는 유한 수렴반경을 갖는 멱급수가 수렴 반경 끝점에서 수렴하면, 그곳에서의 멱급수의 연속성을 보장해준다.

-

증명

먼저

■

정리 6.5.5

멱급수가 집합

-

이 정리와 정리 6.4.2 에 의하여 멱급수는 수렴하는 모든 지점에서 연속임을 알 수 있다.

정리 6.5.2, 보조정리 6.5.3, 아벨정리의 결론이 이 정리이다.

-

증명

문제 3.3-1에 의하여 콤팩트 집합

멱급수가 집합

Differentiable of Power Series✔

정리 6.5.6

임의의

-

정리 6.4.3

-

증명

먼저

비율 판정법에 의하여

이제

이에 따라 다음이 성립한다.

Properties of Power Series✔

정리 6.5.7

멱급수

-

-

-

-

-

지금까지의 논의의 결론이 이 정리이다.

-

이 정리는 멱급수를 직관적으로 이해하는 것을 허락해준다. 즉, 멱급수를 마치 다항함수처럼 받아들이는 것을 허락해준다. 수렴하는 구간에서 멱급수는 연속이고, 무한번 미분 가능하며, 도함수는 각 항을 미분하여 얻을 수 있다.

-

증명

1:

2, 3:

4:

미분한 급수도 멱급수이다. 정리 6.5.6 은 급수가 특정한 끝점에서 수렴하지 않을 수도 있지만 수렴반지름 자체는 불변함을 말해준다. 수학적 귀납법에 의하여 멱급수는 무한번 미분할 수 있다. ■

Taylor Series✔

정리 6.6.2 테일러 공식(Taylor's formula)

에 대하여 다음이 성립한다.

-

이 정리는 중심

즉, 위와 같은 중심

-

수학자들은

그렇다면 자연스럽게 "무한번 미분 가능한 성질 같이 미적분학에서 다루기 좋은 성질을 갖는 모든 함수를 멱급수로 나타내는 것이 가능한가?" 라는 질문이 생긴다. 또한 "만약

이 정리는 무한번 미분가능하고 멱급수 전개를 가지는 함수의 멱급수 계수를 알려준다.

-

증명

함수

따라서

테일러 급수(Taylor series)

무한히 미분 가능한 함수

-

-

예시

이로써 다음을 얻는다.

이 급수가

-

이렇게 멱급수 전개를 가지는 함수들을 쉽게 멱급수로 나타낼 수 있고, 정리 6.5.7 에 의하여 다항함수처럼 다룰 수 있어서 편하다. 그렇다면 그 역은 성립할까? 즉,

가

Lagrange's remainder theorem✔

정리 6.6.3 라그랑주 나머지항 정리(Lagrange's remainder theorem)

함수

-

이 정리는 테일러 급수가 원래의 함수와의 차이를 나타내는 오차함수를 쉽게 계산할 수 있도록 도와주고, 이로써 테일러 급수가 원래의 함수와 얼마나 다른 함수로 수렴하는지 판정할 수 있도록 해준다.

-

이 정리가 테일러 급수가 원래 함수로 수렴한다는 보장을 해주는 것이 아니다. 무한번 미분가능한 함수의 테일러 급수가 원래의 함수로 수렴하지 않는 경우도 있다.

-

예시

가령

팩토리얼은 지수함수보다 훨씬 빠르게 증가하므로 함수열

-

증명

양수

구간

이 과정을

■

Power Series Expansion for Sine/Cosine✔

사인함수 멱급수 전개

-

증명

이로써 다음을 얻는다.

이 급수가

가령

팩토리얼은 지수함수보다 훨씬 빠르게 증가하므로 함수열

코사인함수 멱급수 전개

- 증명

-

증명

사인함수의 멱급수 전개에 의하여 다음이 성립한다.

이 멱급수는

이 멱급수의 해는

이 식에

Analytic Function✔

실해석함수(real analytic function)

열린 구간

함수

- 위에서 살펴보았듯이 사인함수와 코사인함수는 해석함수이다.

The Weierstrass Approximation Theorem✔

정리 6.7.1 바이어슈트라스 근사 정리(Weierstrass approximation theorem)

연속함수

-

이 정리는 닫힌 구간에서 정의된 연속함수를 어떤 다항함수로 균등하게 근사시킬 수 있다는 것을 말해준다.

-

바이어슈트라스 근사 정리는 페예르 정리의 따름정리이다.

-

증명

Interpolation✔

정의 6.7.2 다각형 함수(polygonal)

연속함수

이 존재하면

-

Interpolation(보간)이란 주어진 점들을 지나가는 함수를 찾는 과정이다.

-

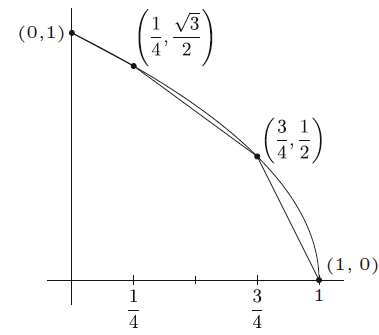

예시

가령 다음과 같은 점들을 지나는 다각형 함수가 있는 것은 자명하다.

한편, 함수

정리 6.7.3 은 이러한 다각형 함수가 연속함수에 항상 존재한다는 것을 보장해준다.

정리 6.7.3

연속함수

-

이 정리는 연속함수를 다각형 함수로 균등하게 근사시킬 수 있다는 것을 말해준다.

-

증명